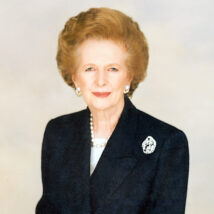

2025年10月13日は、英国の元首相マーガレット・サッチャーの生誕100周年。1979年に英国初の女性首相となり、その大胆な経済改革のひとつとして導入した公営住宅入居者向けの「Right to Buy(持ち家購入権)」制度は、英国の住宅政策に大きな変革をもたらし、その影響は今にも及んでいます。

Right to Buy制度とは

Right to Buy(持ち家購入権)制度は、1980年代にマーガレット・サッチャー政権のもとで導入された英国の公営住宅政策の一環です。この制度は、公営賃貸住宅の居住者に対し、自らが住む住宅を市場価格の3〜5割引(居住年数に応じて割引率が変動)で購入する権利を与えるもので、公的住宅ストックの所有権を公共部門から個人へ移転することを目的としていました。

英国では、公営住宅(council houses)の供給と管理は地方自治体が中心的な役割を担ってきましたが、サッチャー政権は公的支出の削減と市場経済の拡大を進める新自由主義的改革を掲げていました。その中でRight to Buyは、「住宅所有の拡大が国民の自立を促し、国家の統合に寄与する」という理念に基づき、持ち家率の向上を通じて「資産所有型デモクラシー(property-owning democracy)」を実現することを目指した政策でもありました。

さらに、この制度はサッチャー保守党政権にとって政治的戦略という側面も持っていました。伝統的に労働党支持が多かった公営住宅居住者に「マイホーム」取得の機会を提供することで、支持層の一部を労働党から保守党へと移行させる狙いがあったのです。実際、1980年代から1990年代にかけて保守党は複数の総選挙で勝利し、この制度が強力な政治的支持基盤の形成に寄与したと評価されています。

制度の詳細と運用の変遷

Right to Buy制度を利用できるのは、公営住宅に居住する賃貸世帯に限られています。公務員住宅や障害者、高齢者向けの特別住宅は購入対象外となっています。購入後には、短期間での転売を防ぐために転売制限や自治体による優先購入権などの仕組みが設けられています。

しかし、運用の過程では複数名義での購入や自営業者による購入、さらには例外的に適用される抜け道的な取引も存在し、これに対応して割引率の見直しや転売抑制策の強化が随時行われてきました。

また、Right to Buy制度は、公営住宅居住者が初めての持ち家を取得することを前提とし、その後住宅市場での買い替えを進めるという循環型構造を想定して設計されています。

Right to Buyの影響

1. 公営住宅ストックの減少

Right to Buy政策による最も顕著な影響は、英国における公営住宅の総数が大幅に減少したことです。1980年初頭に約550万戸あったイングランドの公営住宅は、近年では約410万戸にまで減少。新規供給よりも、売却や取り壊しの数が上回る状況が続いています。売却された住宅の多くは民間市場に転売されました。

2.住宅所有形態の変化

イギリスで公営住宅に住む世帯は、1981年に31.0%あったのが、2011年には17.9%にまで低下しました。持ち家率は1970年代後半の約60%前後から1980年代にかけて上昇し、1980年代半ばから1990年代まで70%前後の高い水準で推移しました。サッチャー政権のRight to Buy政策が持ち家率の上昇を後押しし、「資産所有型デモクラシー(property-owning democracy)」の理念が一定の成果を上げたと言っていいでしょう。

3. 住宅市場への波及効果

Right to Buyは一部の公営住宅居住者にとっては「マイホーム」の購入を通して住宅資産の形成や生活向上をもたらしました。

しかし一方で、高低住宅の絶対数が減り、新たに公営住宅を入居を必要とする世帯は増え続けていることで、低所得者世帯の住宅流動性が低下しました。公営住宅を希望するウエイティングリストに名を連ねる待機世帯は増え続け、2025年時点で133万世帯を超える見込みです。

4. 地域コミュニティの分断

Right to Buy制度は居住者が自分の借りている住宅を購入する制度ですが、時間が経過するにつれて居住者が引っ越し、民間市場でその住宅を売却するケースが増えてきます。その場合、市場価格で取引されるため、新たな購入者は経済的に余裕のある層や投資家になりがちです。そのため、従来の住民構成が変化してしまい、もともとあった地域コミュニティが分断されるケースも出てきます。

5. 社会的影響

低家賃の公営住宅が不足すると、民間賃貸市場での家賃高騰や居住の不安定化が進みます。その結果、過密居住・仮住まい・ホームレスの増加が顕著になり、社会住宅の不足が社会問題として深刻化しています。

「ヨーヨー・ホーム」現象

「ヨーヨー・ホーム(Yo-yo Home)」とは、自治体がRight to Buy制度によって一度売却した元公営住宅を、住宅不足のために再び高値で買い戻す現象を指します。

この現象が起きる主な要因は以下の通りです。

-

安価で売却された公営住宅が民間市場で転売され、住宅需要の高騰によって価格が上昇。

-

社会住宅の供給不足を補うため、自治体が住宅を市場価格で再購入せざるを得ない状況に。

-

新規公営住宅建設のための資金・土地・行政リソースが不足し、既存住宅の買い戻しに頼らざるを得ない。

その結果、公的資金の観点から見て非効率となるケースが多く、「税金の無駄遣い」との批判も強まっています。

公営住宅新規供給の困難さ

自治体が新たな社会住宅を十分に建設できない背景には、以下のような課題があります。

-

財政制約:地方自治体の予算が逼迫し、新規建設資金の確保が困難。

-

土地不足:都市部では土地取得が難しく、コストも高騰。

-

政策・行政上の制約:規制や手続きの複雑さが建設の遅延を招く。

-

民間開発優先の政策傾向:社会住宅建設が後回しにされがち。

こうした要因により、自治体は新規建設ではなく、既存住宅の買い戻しや、支援金・融資による補完策に依存する傾向が続いています。

現状の対応策と今後の課題

英国政府および地方自治体は、Right to Buyによって生じた構造的課題を認識し、以下のような対策を進めています。

-

制度の見直し・基準強化(割引率の調整、転売制限の厳格化)

-

社会住宅の新規供給促進計画と資金支援の強化

-

Buy Backプログラムによる公営住宅ストックの再取得

-

Housing Association(住宅協会)と自治体連携による多様な住宅提供モデルの導入

しかしながら、依然として待機世帯の多さと供給不足は深刻で、長期的な構造的解決には時間と大規模投資が不可欠です。

まとめ

サッチャー政権が導入したRight to Buy制度は、住宅所有の拡大を促し、一部の国民に経済的自立と安定をもたらしました。しかしその裏で、公営住宅の急減と社会住宅不足という深刻な副作用を生み出しました。結果として自治体は「ヨーヨー・ホーム」と呼ばれる高値での買い戻しを余儀なくされ、社会住宅問題は複雑かつ慢性化しています。

持ち家の夢を広げた政策が、いまや社会的格差と住宅不安をもたらす転換点に立たされているのです。今後は、Right to Buy制度の抜本的な改善とともに、社会住宅供給の再構築が急務となっています。